Penulis: Angga Wijaya

KAWASAN Pasar Badung dan Pasar Kumbasari di Denpasar termasuk yang paling terdampak diterjang banjir bandang pada 10 September 2025.

Dua hari hujan ekstrem, digerakkan oleh gelombang ekuatorial Rossby, memicu pembentukan awan konvektif masif.

Ini Konten yang Layak Diunggah di Medsos

Curah hujan lebih dari 150 mm per hari membuat drainase kota jebol. Alih fungsi lahan dan penyempitan ruang resapan memperparah situasi. Air bah merangsek dari hulu, mengalir deras ke pusat kota, menggenangi lebih dari 120 titik di tujuh wilayah administratif Bali.

Banjir itu menelan korban yakni 18 orang meninggal, dua hilang, ratusan luka-luka, ratusan warga mengungsi. Infrastruktur kota lumpuh, rumah roboh, toko-toko di sepanjang Jalan Gajah Mada terendam lumpur. Kawasan heritage yang sejak lama jadi pusat denyut ekonomi Denpasar ikut babak belur. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun langsung meninjau.

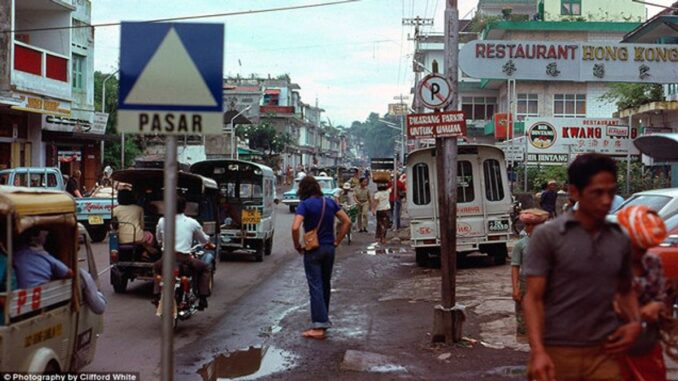

Di tengah kehancuran ini, banyak orang masih menyimpan wajah lama Kota Denpasar dalam ingatan. Lorong-lorong pasar yang penuh warna, kampung Cina, kampung Arab, dan kampung Bali di sekitar Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, adalah ruang hidup yang pernah begitu hangat. Salah satunya adalah I Wayan Suardika, sastrawan Bali yang masa kecil dan remajanya dihabiskan di sana.

Prihatin Sampah di Pantai, Anak Muda di Tabanan Ini Bikin Instalasi Seni dari Sandal Bekas

Saya mewawancarai Suardika jauh sebelum banjir melanda. Dari bibirnya mengalir cerita tentang Denpasar lama, tentang bagaimana pasar dan kampung-kampung sekitarnya membentuk tubuh dan jiwanya. Kini, setelah pasar itu digulung banjir, kisahnya terasa semakin berharga, menjadi semacam arsip lisan yang menyelamatkan ingatan.

Kanak-Kanak di Banjar Titih

Suardika lahir dan besar di Banjar Titih, jantung Kota Denpasar. Rumah keluarganya terletak di belakang Kampung Cina dan Kampung Arab, bersebelahan dengan lingkungan Kampung Bali.

“Masa kanak-kanak saya ada di belakang yang disebut Kampung Cina, Kampung Arab, dan di lingkungan Kampung Bali. Jadi persisnya saya tumbuh di Banjar Titih yang ada di tengah kota Denpasar,” katanya membuka kisah.

Karena itu, sejak kecil ia bergaul dengan anak-anak dari berbagai latar. “Pergaulan kanak-kanak saya bersama anak-anak Kampung Cina, anak-anak Arab, dan tentu anak-anak Bali sendiri. Jadi pengalaman saya pada masa kanak-kanak itu sudah sebetulnya bercampur bau,” ujarnya.

Suardika menegaskan, pada tahun 1960–70-an, multikulturalisme di Denpasar berjalan sangat cair. “Tidak homogen bergaul dengan anak-anak Bali saja, tetapi juga sudah bergaul dengan anak-anak orang Arab, anak-anak orang Cina. Oleh karena itu kalau detail dari masa lalu saya, saya sebetulnya sudah melakukan multikulturalisme sebelum saya mengenal istilah itu,” katanya.

Pasar Sebagai Sekolah Kehidupan

Suasana Pasar Badung dan Kumbasari yang sibuk menjadi ruang belajar bagi anak-anak. “Pergaulan tahun 70-an di Denpasar, terutama di pusat pergolakan ekonomi seperti Jalan Gajah Mada, Pasar Badung, dan Pasar Kumbasari yang dahulu bernama Pasar Pekan Payuk, itu sangat cair,” kenangnya.

Menurut Suardika, tiap etnis punya peran ekonomi yang jelas. “Orang Cina berjualan berbagai peralatan rumah tangga, orang Arab khususnya berjualan kain, orang Bali berjualan kuliner dan hasil bumi. Jadi di masa lalu, multikulturalisme itu berjalan baik. Tidak ada pengentalan etnis, agama, dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menegaskan kembali, “Tidak ada persaingan ekonomi di sana karena semua memainkan peran ekonominya masing-masing. Semua memainkan peran dan kapasitas perekonomiannya masing-masing. Jadi tidak ada, lebih tepatnya tidak ada persaingan tetapi memainkan peran masing-masing di pusat perekonomian di Denpasar.”

Pengalaman itu merembes dalam karya-karyanya. Meski ia enggan menyebut dirinya penulis multikultural, karya Suardika jelas menampilkan Denpasar sebagai ruang plural.

“Secara harfiah, saya tidak menyebut novel atau cerpen itu sebagai tema multikultur. Tetapi ada novel saya yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di area multikultur, yaitu Pekan Badung, Pekan Payuk yang disebut sekarang Kumbasari, dan Gajah Mada. Itu ada pada novel Ni Meri,” jelasnya.

Novel itu mengisahkan seorang anak perempuan dari desa Gianyar yang merantau ke Denpasar. Latar cerita adalah ruang multikultur yang pernah ia hirup setiap hari.

Ia juga menyinggung cerpennya, Aling. “Tokoh utamanya dua orang, yaitu orang Bali, remaja pemuda orang Bali dengan perempuan Cina. Mereka bersahabat sejak kecil, sampai kemudian tiba-tiba mereka bertemu kembali pada saat dewasa. Itu ada pada cerpen Aling,” kata Suardika.

Detail kecil Denpasar lama pun ia rekam. “Saya menjelaskan detail-detail kota Denpasar, sangat detail. Sampai harga karcis di Bioskop Wisnu yang ada di tengah kota Denpasar, di mana kelas satunya Rp75, kelas duanya Rp50, kelas tiganya Rp25,” ia tertawa kecil mengenangnya.

Retaknya Multikultur

Namun Denpasar yang cair itu, menurut Suardika, mulai retak sejak era reformasi. Media sosial memperkeruh suasana.

“Ada semacam percikan-percikan kecil, konflik-konflik kecil di mana di media sosial dikentalkan oleh ungkapan-ungkapan “Nak Dauh Tukad” dan “Nak Dangin Tukad”. Itu sebetulnya multikulturalisme di Denpasar atau di Bali pada umumnya mulai terganggu. Kalau ditiup, itu mengerikan sekali,” ujarnya tegas.

Bagi Suardika, ini ancaman serius. “Bali sebagai salah satu sentra ekonomi besar sangat berpotensi menimbulkan konflik. Multikulturalisme yang berjalan baik di tahun 70-an sampai 90-an itu mulai terganggu,” katanya.

Ia tidak menutup mata bahwa pemerintah daerah maupun desa adat belum mampu mengantisipasi. “Teori-teori apa pun harus diimplementasikan dalam wujud nyata. Nah, ini persoalannya, mengimplementasikan itu yang menjadi persoalan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai, “Solusinya ada di desa adat. Itu juga tidak berfungsi maksimal,” sebutnya. Dengan nada getir, ia menyimpulkan, “Saya tidak bisa memberikan apa yang harus dilakukan, karena sistem tidak berjalan.”

Ketika banjir bandang 10 September 2025 merusak pasar, kata-kata Suardika seakan menemukan bukti pahitnya. Bukan hanya bangunan fisik yang roboh, tetapi juga ingatan kultural yang terancam hilang.

Kios kain Arab di Jalan Sulawesi, toko peralatan rumah tangga milik orang Cina, warung kopi Bali di pojok pasar—semuanya bisa musnah tanpa bekas. Maka, bukan hanya dagangan yang hilang, tapi juga sejarah kebersamaan.

Suardika menekankan pentingnya menjaga ingatan itu. “Saya berbicara berdasarkan pengamatan dan sebagai orang yang lahir dan besar di pasar,” katanya. Baginya, pengalaman itu adalah harta yang tak boleh hilang.

Karya-karyanya pun bisa dibaca sebagai upaya menyelamatkan jejak Denpasar lama. Dengan sastra, ia memelihara detail-detail kecil yang mungkin lenyap ditelan lumpur dan arus.

Di antara reruntuhan Pasar Badung dan Kumbasari, kita bisa memilih untuk hanya meratap atau merawat kenangan. Suardika, anak pasar yang kini menjadi sastrawan, telah menunjukkan jalan itu.

Ia tumbuh dari multikultur yang cair, dari kerasnya kehidupan jalanan, dari lorong-lorong penuh bau dan suara. Ia lalu mengolah semuanya menjadi sastra, menjadi catatan, menjadi peringatan.

Banjir bandang mungkin meluluhlantakkan bangunan, tetapi kenangan bisa tetap bertahan jika kita mau merawatnya. Lewat kata-kata Suardika, kita diingatkan bahwa Denpasar lama bukan sekadar kota, melainkan rumah besar di mana Cina, Arab, dan Bali pernah hidup berdampingan tanpa prasangka.

“Multikulturalisme di Denpasar itu berjalan baik, dulu. Saya ada di sana, saya ada di tengah pergolakan ekonomi itu,” kata Suardika.

Mungkin itulah yang kini paling kita butuhkan, yani keberanian untuk kembali melihat sesama dengan cinta, seperti kata Suardika. Agar luka banjir Denpasar tidak berubah menjadi luka permanen pada ingatan kita bersama. (*)