NAMA GUNG RAI ARMA tentu sudah akrab di telinga banyak orang terutama di kalangan budayawan, seniman, kurator seni rupa, pelaku pariwisata. Ia aktif di Listibya, Himusba (Himpunan Museum Bali), narasumber atau penceramah pada berbagai seminar. Belakangan lalu bahkan ia diundang ke Bosnia-Herzegovina, sebagai dosen tamu di sebuah universitas di ibu kota negara, Sarajevo.

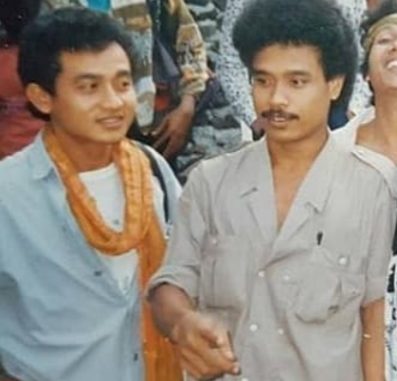

Sosok orang bernama lengkap Anak Agung Gede Rai inijuga dikenal sebagai sosok yang bersahaja, tenang, santun namun akan segera menyala-nyala begitu diajak bicara perihal kebudayaan dalam, arti seluas-luasnya.

Namun mungkin tak banyak yang tahu bagaimana keunikan cara pandang founder ARMA ini terhadap isu-isu kebudayaan dan dinamika sosial kebudayaan. Sebagai akademisi lulusan UGM dan Cornell University, saya harus mengakui Gung Rai tak kalah hebat dengan akademisi-akademisi lainnya terutama yang ada di Bali.

Saya menyatakan ini karena Gung Rai adalah sahabat saya bertahun-tahun. Diskusi, debat dan sharing informasi adalah “kudapan wajib” kami berdua setiap saat berjumpa di museumnya yang asri. Dari persahabatanseperti itu saya memahami ketajaman pisau analisis Gung Aji ketika menguliti isu-isu penting kebudayaan dan dinamika sosial.

BACA JUGA:

Salah satu isu tersebut dan menjadi pergumulan abadi umat manusia adalah religi dan modernitas. Berikut saripati pemikiran Gung Aji, hasil bincang panjang kami di ARMA, perihal isu tersebut, yang buat saya, sekaligus penanda penting buat ulang tahun ARMA sebentar lagi.

Pertama, bahwa modernitas dan agama adalah dua hal yang secara substantif sangat bertolak belakang, namun di Bali kedua hal itu dapat berjalan dengan damai dan akur. Adalah hal ajaib bahwa Bali yang demikian ketat menjaga dan merawat kebudayaannya, masih sanggup menerima nilai-nilai budaya dari luar dirinya, melakukan sinkroninasi yang dinamis dalam progressivitas peradaban.

Ubud, lokus ARMA berada, adalah wilayah Gianyar yang sepenuhnya berwatak agraris, dapat dipandang sebagai yang mewakili wajah Bali dalam hal terjadinya hubungan harmonis berlangsungnya kedua hal yang bertolak belakang tadi : religi dan modernitas!

Bagi Gung Rai, bertolak belakang bukan berarti berada dalam situasi “bermusuhan”, saling menggerus atau saling bertempur meniadakan. Tetapi justru saling memperkaya menuju sebuah masa depan.

Religi dan modernitas memiliki persamaan : pertama, keduanya sama-sama akan membawa manusia ke “sebuah masa depan”; kedua, bahwa masa depan tersebut adalah merupakan masa penyelamatan. Dengan demikian baik religi maupun modernitas digerakkan oleh suatu cita-cita yang sama, yakni cita-cita supremasi humanisme (!)

Bahwa modernisasi dapat melangsungkan pergerakannya di Bali adalah tak lepas dari penyikapan Masyarakat Bali sendiri. Gung Rai mencatat sejumlah local wisdom yang dimiliki Bali dalam menerjemahkan nilai-nilai luar.

Selain itu modernisasi yang memasuki Bali pun ternyata mempu juga menerjemahkan tuntutan-tuntutannya sebagai suatu kebajikan religius dan membenarkan dampak samping akibat “pengorbanan” religius yang terjadi.

Kata kunci pisau bedah Gung Rai adalah harmonisasi. Ini sekaligus juga kata kunci untuk mem-bounding modernitas dan religi yang selalu beda titik tolak itu.

Rupanya Gung Rai tak bisa lepas dari DNA nya sebagai manusia Bali. Seperti diketahui, nilai Hindu adalah nilai yang tertanam dan bersemai semenjak manusia Bali bahkan dalam kandungan.

Salah satunya adalah prinsip mengejar keseimbangan. Keseimbangan sekala niskala, keseimbangan mikrokosmos-makrokosmos. Maka sebuah mekanisme penerimaan atas dikotomi (rwa bhineda), yang selalu akan dihadapi umat manusia sebagai sebuah realitas, perlu disiapkan. Dan mekanisme itu adalah, “Harmonisasi!” tegas Gung Rai.

Saya akhiri di sini dulu sebagai bagian pertama tulisan bincang cerdas bersama Gung Rai. Bagian berikutnya saya susulkan segera sebagai tulisan kedua untuk rasa hormat saya kepada Gung Rai ARMA. ( kanalbali )

Be the first to comment