Penulis: Angga Wijaya

“Accept a gift, you barter away your freedom.” “Terima hadiah, kamu menukar kebebasanmu.”

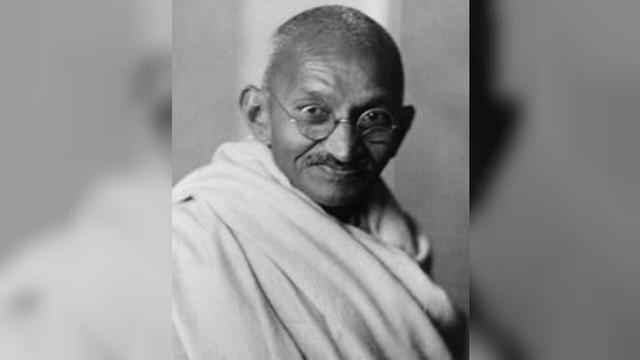

Kutipan ini, sering kali disebut sebagai pernyataan dari Mahatma Gandhi yang sejalan dengan pandangannya tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan kebebasan sejati.

Di era modern, kalimat ini mengajak kita merenung tentang hubungan antarindividu yang kerap bersifat transaksional, di mana setiap kebaikan selalu diukur dengan timbal balik yang diharapkan.

Di zaman sekarang, banyak hubungan, baik persahabatan, keluarga, maupun percintaan—berjalan dengan logika “lu jual, gua beli.” Bantuan yang diberikan seorang teman, misalnya, sering disertai harapan balasan, baik itu dalam bentuk materi, perhatian, atau sekadar pengakuan.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga merambah berbagai daerah di Indonesia. Budaya pragmatis dan materialistik telah menjadikan interaksi sosial lebih bersifat transaksional daripada tulus.

Pepatah Barat, “No such thing as a free lunch”, sejalan dengan realitas ini. Tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis; setiap keuntungan selalu memiliki harga, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Istilah ini populer pada abad ke-19 di Amerika Serikat, ketika bar menawarkan “makan siang gratis” untuk menarik pelanggan membeli minuman beralkohol.

Biaya tersembunyi selalu ada, meskipun tidak langsung terlihat. Dalam hubungan sosial, pepatah ini mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan atau bantuan sering disertai harapan akan balasan, bahkan ketika tampak altruistik.

Fenomena ini sangat terasa dalam persahabatan. Misalnya, seorang teman membantu kita menyelesaikan masalah pekerjaan atau memberikan saran berharga. Kita mungkin merasa berterima kasih, tetapi secara halus, ada tekanan implisit untuk membalas bantuan tersebut. Bahkan sekadar ucapan terima kasih kadang dianggap kurang memadai.

Ada teman yang menaruh harapan terselubung: “Kalau aku membantumu, kamu harus membantuku nanti.” Dalam situasi seperti ini, bantuan yang seharusnya tulus berubah menjadi kontrak tak tertulis yang mengikat kebebasan kita untuk bersikap apa adanya.

Dalam Hubungan Keluarga

Hal serupa terjadi dalam hubungan keluarga. Orang tua yang selalu memberi sering berharap anak-anak akan menghormati, menuruti, atau membalas dengan cara tertentu. Anak yang menerima bantuan bisa merasa terbebani, seakan setiap tindakan orang tua memiliki “harga” tertentu. Hubungan yang mestinya lahir dari cinta tanpa syarat berubah menjadi pertukaran, di mana kebebasan individu tereduksi oleh ekspektasi.

Misalnya, seorang anak yang menerima biaya pendidikan dari orang tua, kemudian merasa terpaksa memilih jurusan atau pekerjaan tertentu demi membalas “hutang budi”, bukannya mengikuti minat dan bakatnya sendiri. Dalam skala yang lebih halus, hal ini terjadi sehari-hari: setiap kebaikan keluarga bisa membawa “beban moral” yang tak terlihat.

Percintaan pun tak luput dari logika ini. Banyak pasangan mengukur kasih sayang berdasarkan timbal balik. Perhatian yang diberikan harus dibalas dengan perhatian yang setara; hadiah yang diberikan diharapkan akan menghasilkan rasa terikat atau loyalitas tertentu. Dalam banyak kasus, cinta yang seharusnya murni menjadi ajang transaksi psikologis, di mana satu pihak berusaha mendapatkan pengakuan atau kekuasaan emosional melalui kebaikan yang diberikan.

Misalnya, seorang pasangan yang memberi hadiah mahal atau perhatian ekstra berharap pasangannya merasa “berhutang” dan menyesuaikan perilaku sesuai harapannya. Kebaikan yang tampak romantis itu sesungguhnya sarat dengan ekspektasi tersembunyi.

Keikhlasan, kemampuan memberi tanpa mengharapkan balasan, menjadi nilai yang semakin langka. Dalam praktiknya, hampir semua perbuatan baik diiringi harapan “pahala”, “buah perbuatan”, atau bentuk imbalan lain. Nilai ikhlas pun sering terpinggirkan dalam masyarakat yang cenderung pragmatis, di mana semua tindakan diukur dengan keuntungan atau pengakuan.

Bahkan dalam konteks spiritual, seorang yang tampak taat beribadah atau religius belum tentu mampu memberi tanpa pamrih. Sering kali, tindakan baik tetap dihitung-hitung: apakah mendapat pahala, apakah mendapatkan pengakuan sosial, atau apakah meningkatkan citra diri.

Fenomena ini bisa dianalisis dari perspektif psikologi. Narcissistic Personality Disorder (NPD) adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan perasaan diri yang berlebihan, kebutuhan akan pujian konstan, dan kurangnya empati. Penderita NPD sering berbuat baik bukan karena keikhlasan, melainkan untuk mendapatkan pengakuan, kekaguman, atau keuntungan pribadi.

Tindakan mereka bukanlah bentuk kebaikan murni, melainkan strategi untuk memenuhi kebutuhan narsistik. Di era modern, karakteristik ini bisa muncul pada orang yang tampak “baik” namun selalu menghitung-hitung imbalan dari setiap perbuatan.

Misalnya, seorang teman yang selalu menolong dalam urusan pekerjaan, tetapi kemudian sering mengingatkan atau menagih “hutang budi”, bisa jadi menunjukkan ciri narsistik. Tidak semua orang dengan perilaku seperti ini menderita NPD, tetapi ada garis tipis antara kebaikan tulus dan manipulasi emosional.

Pemberian dan Kebebasan

Kutipan Gandhi itu menekankan bahwa menerima hadiah atau kebaikan dari orang lain sama dengan menukar kebebasan kita. Kita mungkin merasa berutang budi, terikat, atau harus membalas, sehingga secara halus kehilangan otonomi atas diri sendiri.

Dalam hubungan sosial, kebebasan sejati baru dapat tercapai jika kita mampu memberi dan menerima tanpa pamrih, tanpa harapan balasan. Ini menuntut kesadaran diri, empati, dan latihan keikhlasan yang konsisten.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa yang dibantu teman dalam urusan kuliah, misalnya, sering merasa terikat moral untuk membalas bantuan tersebut, meski dirinya mungkin sedang kesulitan. Seorang tetangga yang memberi bantuan keuangan kepada warga lain terkadang berharap reputasinya meningkat atau mendapat pengakuan sosial.

Bahkan dalam kegiatan keagamaan, amal atau sedekah bisa disertai harapan pengakuan atau pahala. Semua ini menunjukkan bahwa logika transaksi telah menyusup ke dalam hampir semua lapisan interaksi sosial.

Bebas dari hubungan transaksional bukan berarti menolak semua bantuan atau kebaikan, tetapi mampu menilai, menerima, dan memberi dengan sadar. Keikhlasan adalah kunci.Memberi karena ingin memberi, bukan karena berharap kembali; menerima karena butuh, bukan karena merasa terpaksa membayar harga tersembunyi.

Perlunya Ketulusan

Hanya dengan kesadaran ini kita bisa membangun hubungan yang sehat, tulus, dan saling mendukung, tanpa terperangkap oleh logika “jual-beli” yang merampas kebebasan kita.

Contohnya, seorang pekerja sosial di desa yang membantu warga membersihkan sungai mungkin melakukannya tanpa pamrih, meski banyak warga yang memiliki kemampuan materi lebih. Tidak ada harapan imbalan, tidak ada catatan hutang budi, hanya keikhlasan untuk menjaga lingkungan bersama.

Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa kebebasan dan keikhlasan tetap mungkin, bahkan di tengah masyarakat yang cenderung transaksional.

Kutipan Gandhi, “Terima hadiah, kamu menukar kebebasanmu,” menjadi pengingat bahwa setiap tindakan, baik memberi maupun menerima, seharusnya disertai refleksi. Kebebasan sejati dalam hubungan hanya tercapai ketika kita melepaskan pamrih, membebaskan diri dari harapan tersembunyi, dan menumbuhkan kesadaran akan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi.

Di tengah dunia yang serba cepat dan materialistis, refleksi ini menjadi landasan penting untuk membangun interaksi yang lebih manusiawi dan bermakna.

Dengan membiasakan diri memberi dan menerima dengan ikhlas, kita tidak hanya membebaskan diri sendiri, tetapi juga menciptakan ruang di mana hubungan sosial bisa berkembang berdasarkan rasa hormat, empati, dan kepercayaan.

Ini adalah tantangan besar, tetapi juga peluang untuk mengembalikan makna kemanusiaan dalam interaksi sehari-hari. Kebebasan dari hubungan transaksional bukan utopia; itu adalah pilihan sadar yang bisa dimulai dari tindakan kecil, dari kesadaran diri, dan dari keberanian untuk menolak logika timbal balik yang mereduksi nilai sejati perbuatan baik.

Jika kita mampu menanamkan kesadaran ini dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam persahabatan, dan dalam percintaan, maka interaksi sosial akan lebih sehat dan bermakna. Dunia yang tidak lagi menuntut “jual-beli” dalam setiap kebaikan akan menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih manusiawi.

Dan mungkin, di situlah letak kebebasan sejati: tidak terikat oleh pamrih, tidak diperbudak oleh harapan orang lain, tetapi hidup dalam ruang yang penuh keikhlasan dan penghargaan tulus atas sesama. (kanalbali/AWJ)